|

[清张建勋(1848年-1913年):字季端,号愉谷,一号愉庐。祖籍湖南省沅江县,生于广西临桂(今桂林)。工诗文,尤善书。生于清道光二十八年(1848),卒于民国二年(1913)。清光绪十五年(1889)状元。 张建勋自幼受到诗书影响。他的祖父、曾祖父都是清朝广西有著述、有影响的诗人。光绪五年乡试得中,成为举人。光绪十五年,会试通过,参加殿试。阅卷大臣翁同龢与李鸿藻各执己见,将自己赏识的列第一呈进。相持不下,协商再选,张建勋入选,以第一呈皇帝。光绪帝遂点张建勋为状元。授翰林院修撰。公元1848年出生于临桂县一个书香门第。他的曾祖父张其禄是清代广西较有名望的学者、诗人,著有《悦云诗草》2卷,祖父张烜也是一位有名的诗人,著有《巢捷吟稿》2卷。他的父亲张麟虽然不是诗人,未曾著书立说,但他曾经佐治过吴宣江观察守太平南宁兵备江右15年,在政界也有着一定的声望。

张建勋的家乡临桂县是广西有名的“状元之乡”,自开科考举以来,广西共出过9名状元,其中有5名出自临桂,曾有“一县八进士,三科两状元”之说。临桂人杰地灵,颇具传奇的是,当科举时代最后一位“三元及第”的状元陈继昌逝世的时候,另一位状元张建勋却降生了;加之张建勋自小聪明过人,勤奋好学,这样的巧合,自然给人留下许多联想空间。

1879年,张建勋中举,1889年高中状元,被授为翰林院编修。1894年被任命为云南乡试主考官,1897—1899年改任云南学政,1906—1911年任黑龙江省第一任提学司提学政,兼任民政使。从1894年起,张建勋被任命为云南乡试主考官,1897年改任云南学政。学政即“提督学政”,是由朝廷委派到各省主持院试,并督察各地学官的官员。与巡抚、提督平行,一般由翰林院或进士出身的京官担任。也就是朝廷派往当地负责教育的钦差大臣。在云南任职的5年时间里,他开教育的风气之先,一直致力于开发西南边疆的文化,倡导发展地方教育,主张“自小儿而举,入学除盲”,持续地开展扫盲工作,在各族群众中口碑甚好。他府上高悬的那一块“大启滇文”金匾,就是云南人民特地精心制作敬献于他的。在清末有“云南独一无二状元”、“经济特元”之称的袁嘉谷撰写的《卧雪堂诗集》记载下了张建勋的功绩。

光绪三十二年至宣统三年,张建勋在任黑龙江省第一任提学使兼民政使。清末“提学使”是省级教育行政长官。作为省长之后掌总理全省学务的“省级干部”。张建勋有在边疆省云南的经验,故在同是边疆省的黑龙江任内,和在云南省一样注重文化建设,特别注重振兴边疆教育。和许多想方设法振兴中华的知识分子一样,自1907年至1911年辛亥革命前,张建勋参考西方办学经验,培养能办实业的有用人才,将省城齐齐哈尔的小学校统一归并,并增加农、工、商实业课,改称初等实业学堂,使之成为了黑龙江省最早的实业学校。他还创建了一所初等幼女小学堂,还创办起省中学堂。创办了黑龙江最早的民族师范学校——满蒙师范学堂。

张建勋非常重视全省各府州县的小学、乡村小学、师资培训及私塾的改良。在他任职期间,许多州县乃至镇村都开始创办小学堂,如呼兰府、绥化府、巴彦州、兰西、木兰、青冈等地,均成立了许多官立两等、初等小学。他在兰西县、呼兰府设立师范传习所,并分别改良了私塾共100多处。另外,在他的努力下,瑷珲、墨尔根、西布特哈、肇州厅、多耐站、塔子城,都分别建立了公立小学堂。张建勋在黑龙江5年间,为教育事业呕心沥血,不辞劳累,办起了各类中等学堂共达165处,在校学生最多时达到6900人;各类小学堂272所,在校学生最多时达9000多人,使各级各类教育有很大的发展,边塞黑龙江的学风为之大开。张建勋自己还经常掏钱资助家境贫困的学子,还鼓动和提倡有钱人捐资助学。张建勋可以称得上是黑龙江近代教育的开拓者张建勋提倡国家注重搞好教育文化建设,对自己的家庭也极为重视开展教育行为。在清廷被推翻后的民国元年(1912年),他在有名的《训子篇》中阐述了家族的“孝友”观,鞭策他的儿子要面对新的人生,去邪归正,努力拼搏。清廷亡后,张建勋的诗作日见名品,比如1918年夏所写的几首诗歌。如《沈翼孙同年自海上来,辱承访谈,盖三十年同谱至交也,手书药方见赠,爰呈两诗用副》,在其二,他写道:“殷勤为我捡马圭,举念全湘拯庶黎。旧治关怀国医亟,粤闽海宇靖鲸鲵。”那时正值反帝反封建的五四运动前夜,他“国医亟”、“靖鲸鲵”的感叹,是相当具有正义感的。

民国之后的张建勋并没有甘为“清朝遗老”,而是对“民国新纪元”怀抱极大的希望,其思想比起束辫守制以及杀身殉清的一些“清朝遗老”们开放多了。他眼看清政府的腐败无能、以致备受外国的侮辱和侵略,而自己却报国无门、回天无力,只能随遇而安,感世伤怀。他以《宋高祖赵构》为题写有一首七律,借用岳飞被以“莫须有”杀害的典故,讽刺清廷的无能和必将承担骂名的历史后果:“偏安那复念中原,梦死醉生镇日昏。为忌父兄还故国,遂教三字构奇冤。风波亭上悲良将,西子湖边跪佞秦。千载忠奸虽论定,罪魁尚缺铸一尊。” 为了重振“孝友”家风,张建勋以身作则,言传身教,成为文坛轶事。光绪三十二年(1906年),他在《张葛农观察视家书册子及时贤手札》的2首七律诗中这样写道:“家风相业重南皮,霞举轩轩玉树枝”。接着在第二首诗中写下了“翰墨于今多感旧”,抒发了思念朋友的情感。在自注中,他写道:“……先德文达文襄公暨鹿文端师诸墨迹,神采辉映。王文敏前辈同年七月前往西山妙高峰……风流云散,不胜今昔之感。”他首先怀念先德文达文襄公、所谓“相业重南皮”的大学士张之洞,再而怀念自己的老师——号称文端公的清军机大臣鹿傅霖。两个晚清政坛上举足轻重、不可绕过的历史人物,曾经在光绪十九年七月与王文敏同往西山的妙高峰,书写光绪生父奕环醇亲王的牌位。张建勋之所以会说“诸墨迹,神采辉映”,称赞“文德”的一面,当是出于他所处时代的局限性。

尽管身为王臣,但张建勋对清廷的衰落和外国列强的侵略深感担忧,心情十分沉重。在《登泰山感怀》这首七律诗中,他写了虽登山而观海,借用了魏武帝东临碣石的意思。只是,他的情绪和曹操的得意截然相反,因为他感受到时势紧张逼人,不知道什么时候才能够“长天沐日”,巩固国土,忧国忧民的心情溢于字里行间。但是,退出政治舞台之后,张建勋的思想却一点儿也不褪色,一边唱酬为乐、书赠自娱乐,一边关心国事、抒情遣兴。在晚年的一首集杜甫句的《津门重晤铁三,招饮三日,话旧感时,扶醉高歌,并书屏幅见贻,集杜奉谢》诗中,他这样写道:“唯有会心侣,才名三十年。欲陈济世策,早觉仲容贤。浩荡长安醉,春华岁月迁。嗜酒益疏放,秉心识本源。操纸终夕酣,明目扫云烟。浩歌弥激烈,保爱金石坚。”他借用杜甫有名的诗句作为集句诗的题材,经过艺术组合,格调健康,令人过目难忘,不愧是他晚年思想和艺术的结晶。

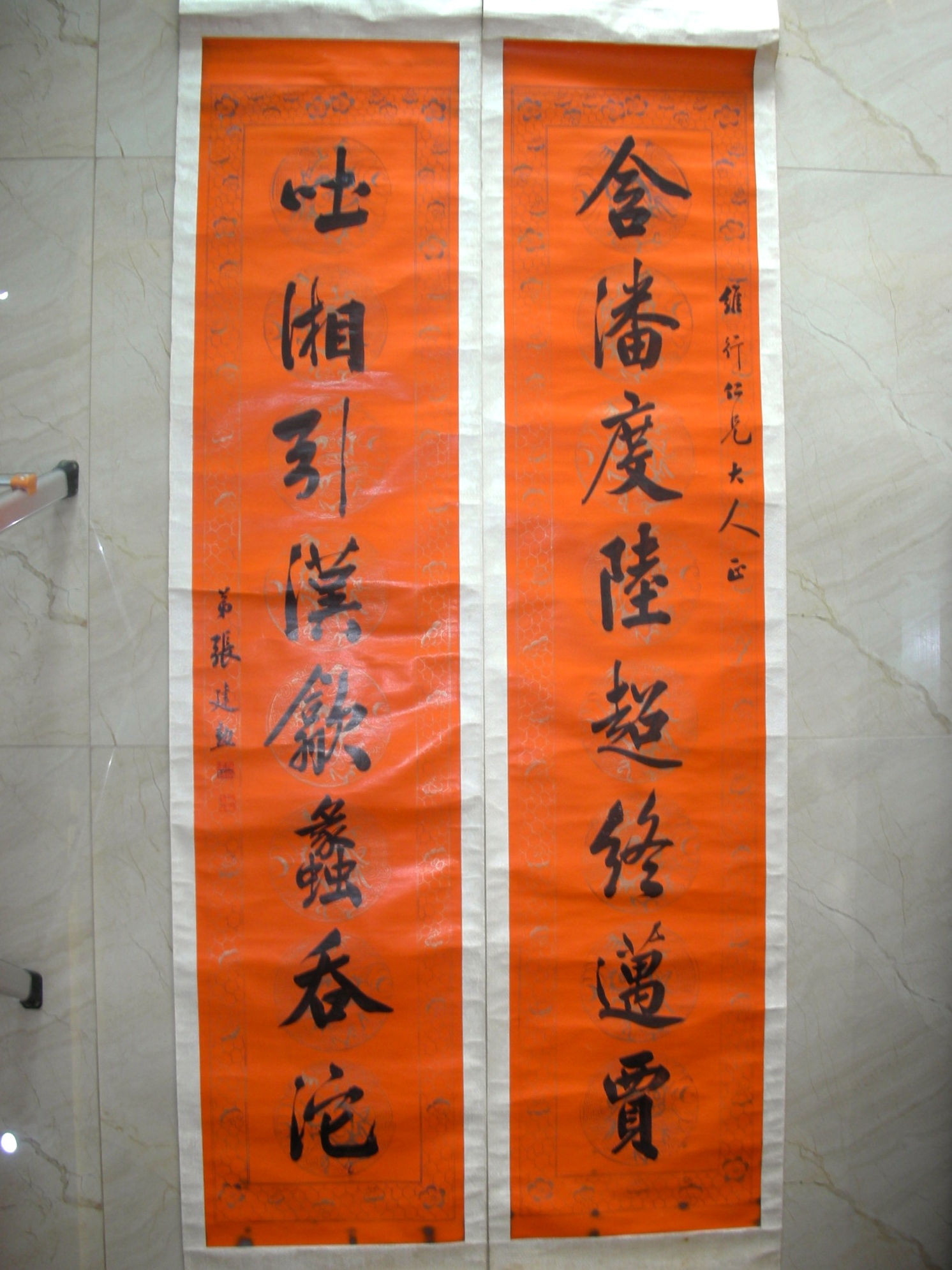

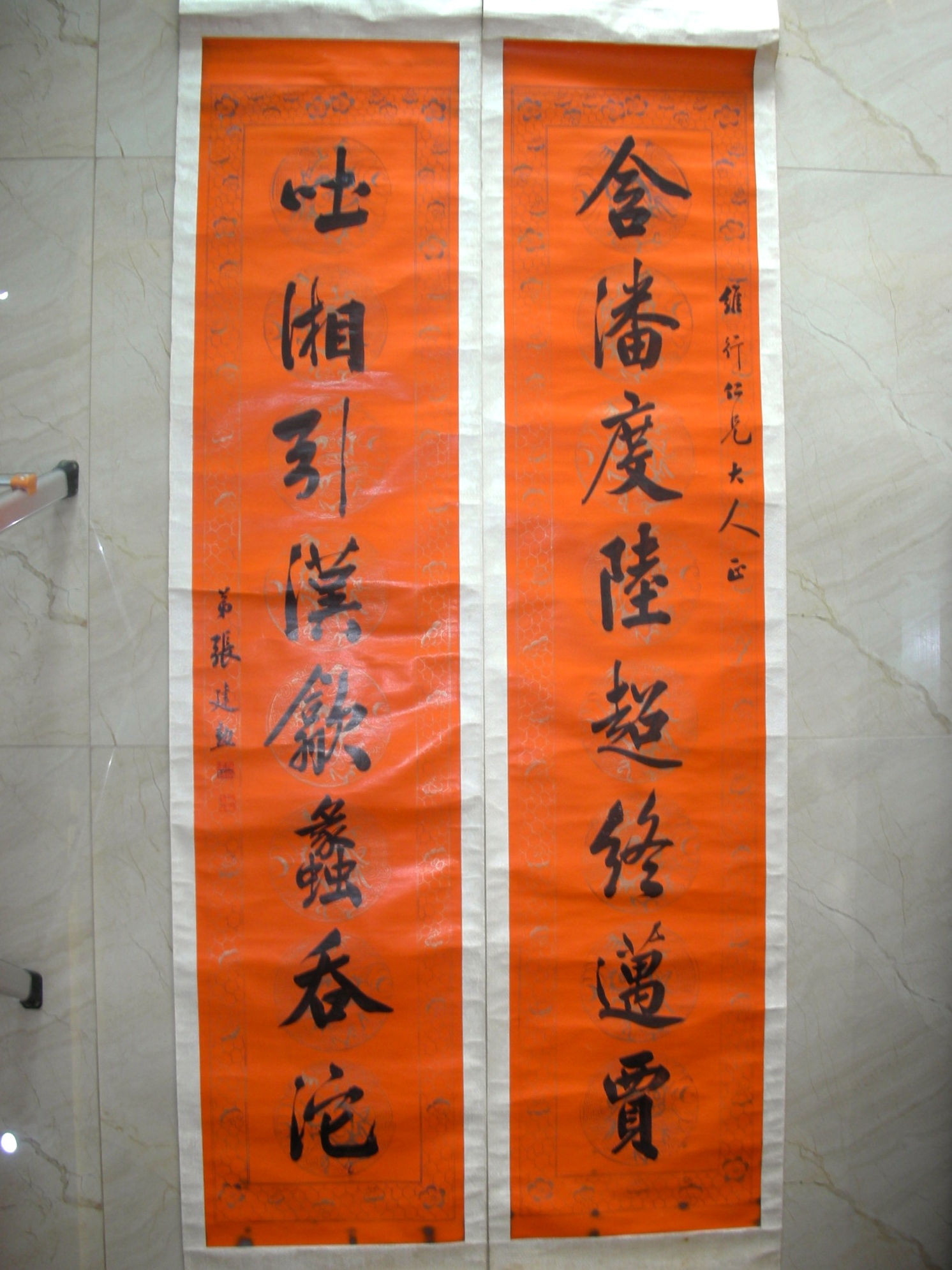

张建勋不仅能诗能文,还擅长书法。他的书法苍劲有力,不仅为当时的国人所称道,就连日本书法界也大为折服。因为他曾经到过日本考察学务,和日本书法家有过比较密切的切磋交流,结交了一些朋友并保持着纯朴的友谊。在《赠加治耕莘》一诗中,他就写道“东瀛市隐旧书涯,篆法精研铁笔夸。”

张建勋1919逝于北京,享年71岁,著有《愉谷诗稿》传世。 |