|

交 游

蜕老性情随和,乐于助人,又兼兴趣广泛,不乏幽默,所以平生交游甚广。

可惜作为晚辈,我知道的情况实在不多,这里还是只能就耳目所及,略述一二。

大约在1963年,蜕老曾去北京。返沪后我在他家看到一张照片,是他和朱启

钤、章士钊的合影。他指着照片对我说:“你看,我们一个70岁,一个80岁,一

个90岁。”他说的年龄略去了个位数,实际上章比他大12岁,而朱比他大22岁。

关于朱启钤其人其事,书报所载甚多(还刊有周恩来去他家探访的照片),无须

我来重复。我想说的是,朱是蜕老的表兄,早年又是经瞿鸿禨举荐踏上仕途的,

所以两家交往素密。朱瞿之间最有意义的合作则是在朱创立营造学会和中国营造

学社时期。据《朱启钤自撰年谱》所记:“民国十四年乙丑创立营造学会,与阙

霍初、瞿兑之搜集营造散佚书史,始辑《哲匠录》。”说明早在1925年他们已经

一起致力于这项工作。1930年中国营造学社成立后,凭着对北京建置的熟悉,蜕

老自然成为该社骨干社员。

章士钊与蜕老是长沙同乡,两人的交谊维系了一生。1925年,在甲寅派与新

文学阵营就文言与白话展开论争时,蜕老曾在《甲寅周刊》发表《文体说》支持

章氏,认为“欲求文体之活泼,乃莫善于用文言”。但他们后来的态度颇不相同:

章氏始终固执己见,一辈子拒用白话写作;蜕老则很快放弃成见,开始使用白话,

而且用得十分流畅。在两人晚年,学问方面的切磋一直不断;包括《柳文指要》

中涉及的问题,均曾交换意见。我在蜕老家中,多次看到书桌上放着章氏来信和

诗稿。如果章氏的遗物保存完好,那么从中必定也能找到蜕老的函件和诗笺。直

到“文革”前夕,章氏还来信向蜕老商借几本书,我只记得其中一本叫《俭德堂

集》。遗憾的是,我没有翻过该书,而且直到今天也不知道那是本什么书。

这里还想顺便提一下章士钊的私人秘书章菉君。她是章太炎的侄女,国学根

底、诗词修养俱深。我记得有些给蜕老的信是她写来的。“文革”开始后,章士

钊很快受到保护,而她则不能幸免,被勒令在章家院中扫地。多年后我读到了她

作的《扫门人二首》:

扫门人扫十年过,丞相堂前足迹多。抚事不禁长太息,登山能赋又如何。北

窗高卧羞陶傲,南国偏醒共屈歌。古往今来痴亦绝,余生犹付墨消磨。

扫门人自不寻常,观罢登台戏压场。万事岂由天作主,平生惟秉气如霜。青

灯伴影披芸简,绮梦随烟出桂堂。犹是忧深怀直笔,新诗吟就几回肠。

诗后自注:“‘扫门人’原出《史记·齐世家》曹参故事,唐时刘梦得《酬

淮南牛相公述旧见贻》有句云:‘初见相如成赋日,寻为丞相扫门人。’”可见

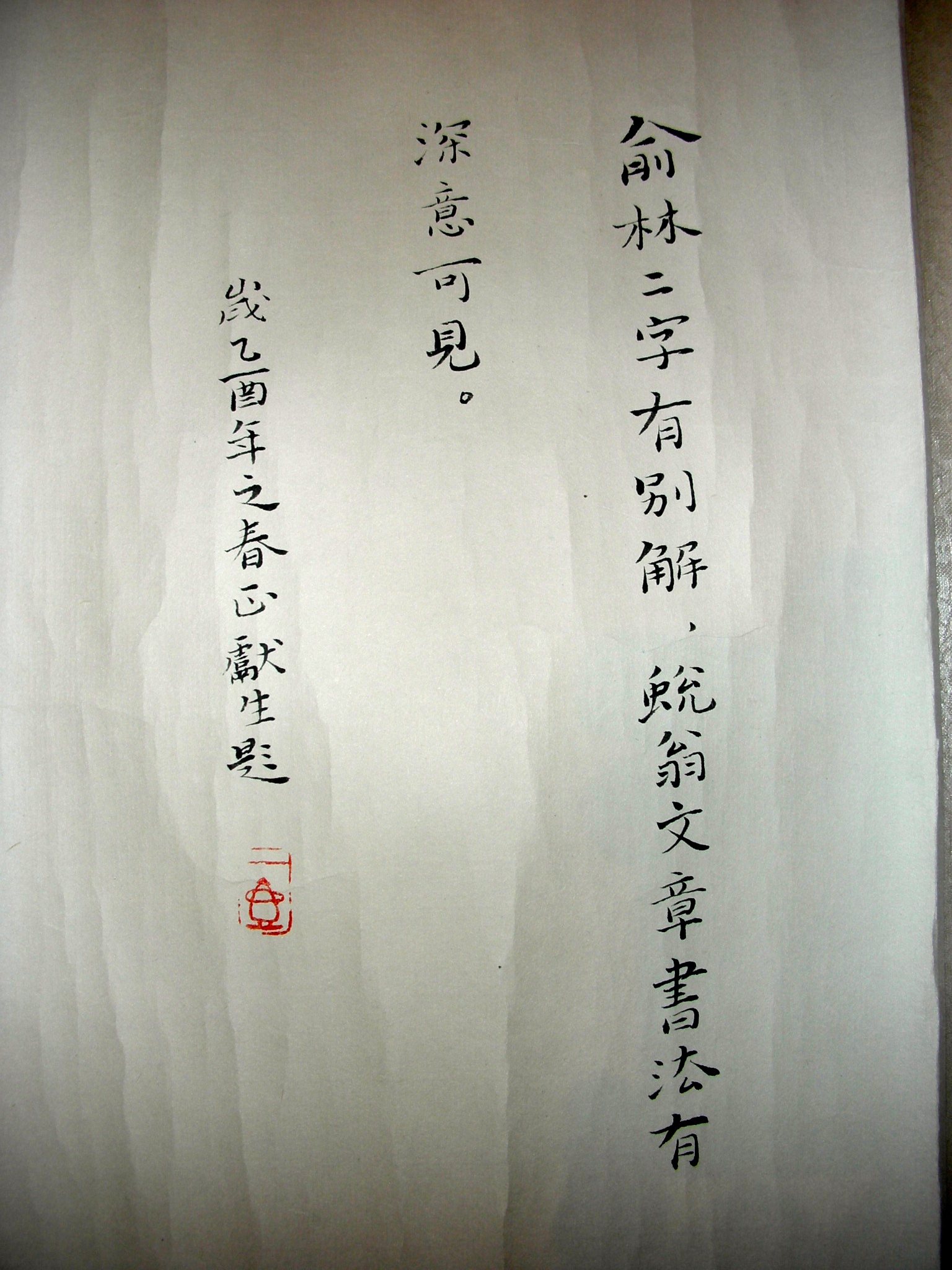

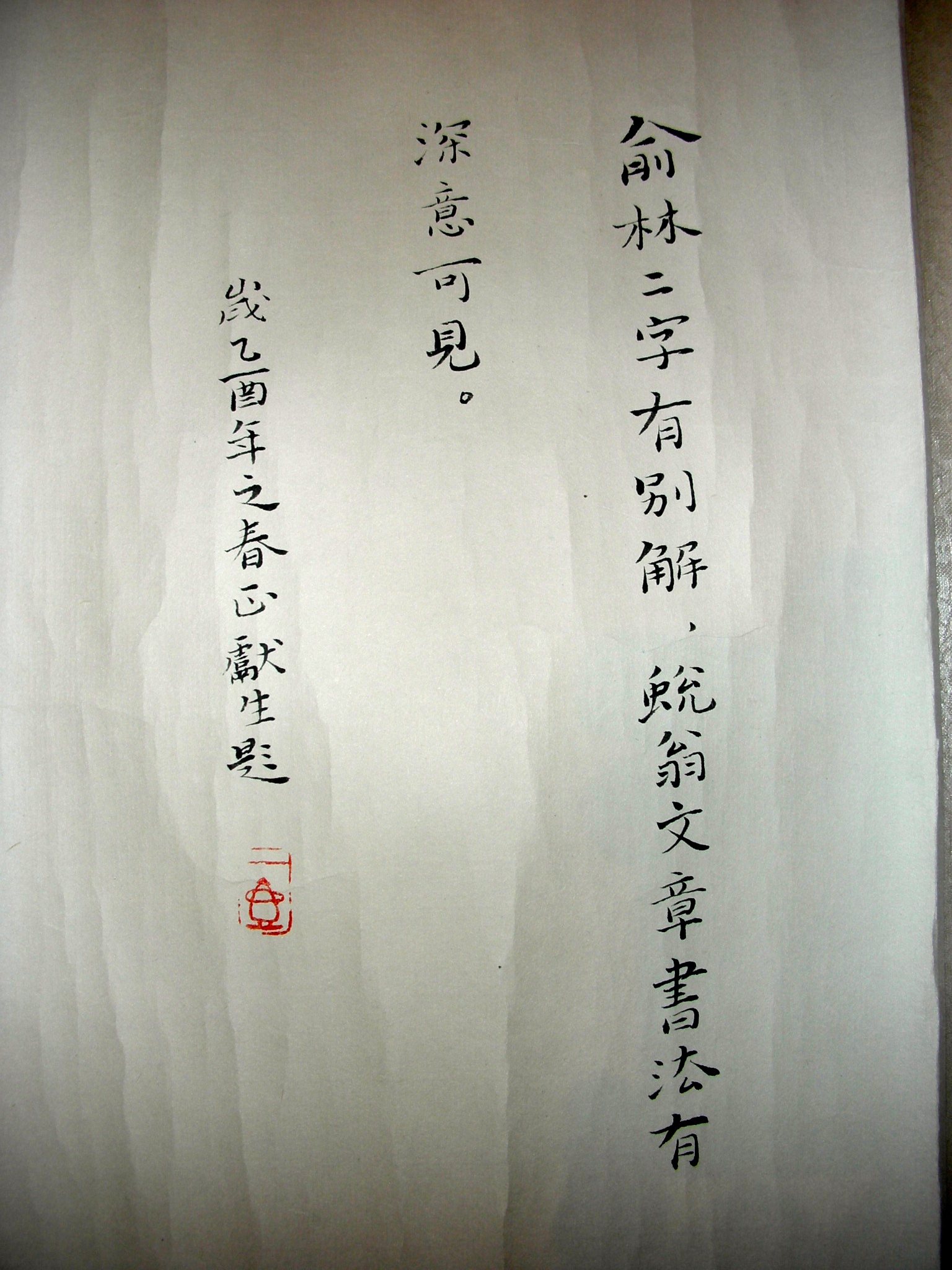

她并非要把章士钊比为“丞相”,不过是为自己的被迫扫地找个出典而已由章士钊,很自然地想到胡适和鲁迅。蜕老与胡适相熟;与鲁迅似无交往。

我曾问及他对两人的看法。他说;“他们都有一批青年追随者,不过追随胡适需

要读书,追随鲁迅不需要读书,所以追随鲁迅的人更多。”我又问他如何评价鲁

迅的文章。他说:“鲁迅的古文是写得古雅的。”他指的是《汉文学史纲要》一

类著作。有一次,他还详细地向我谈了光绪十九年(1893)鲁迅的祖父周福清欲

向考官买通关节的始末。1974年我购得一套《鲁迅全集》,逐卷翻阅时,读到一

篇《略论暗暗的死》。文章先引用《宇宙风》上“铢堂先生”的一段话,然后展

开议论,而铢堂正是蜕老的笔名之一。该文并未与铢堂论辩,但两人立足点、视

角的不同是显而易见的。鲁迅的文章显然更为犀利深刻,至于蜕老是否读过,现

已无从考证。

蜕老与周作人当然也有交往。周氏发表《日本之再认识》后,蜕老曾受“周

先生怂恿”而作《读〈日本之再认识〉》。

当鲁迅任北洋政府教育部佥事之时,坐在他办公桌对面的诗人乔大壮,与蜕

老是译学馆时期的同学(乔主修法文),订交甚早;同在北洋政府任职后,接触

更多。那时蜕老将长沙故宅藏书运来北京;由于书在兵燹中损失严重,他开始做

修补整理的工作,并新起堂名曰“补书堂”,编写了《补书堂书目》。乔氏对蜕

老这一工作十分熟悉,赠他的诗中乃有“壶天一角补书堂,图写承平岁月长”等

句。1948年乔氏自沉于苏州梅竹桥下,3年后蜕老作五言排律《华阳乔君大壮殁

三年矣,始为诗哀之》,对老友作了高度评价。不久前我在网上读到一篇署名

“兰客”的文章,介绍乔大壮,称乔氏为“词、书、印三绝”而称蜕老为“诗﹑

书﹑画三绝”,提法颇新鲜,是否准确,则不妨见仁见智。

蜕老大学时代的友人,我所知道的有方孝岳、刘麟生、蔡正华。若干年后他

们都成为知名教授,并在《中国文学八论》中分别撰写了《中国骈文概论》

(瞿)、《中国散文概论》(方)、《中国诗词概论》(刘)、《中国文学批评》

(方)和《中国文艺思潮》(蔡)。蜕老与刘、蔡又合作辑注了四卷本《古今名

诗选》。此外,刘麟生为《中国文学批评》作跋,开头就写道:“我同孝岳读书

的时候,一天瞿君兑之来说:‘你们二人,都是桐城派的子孙。’”这是指二人

为刘大櫆、方苞的后代。而由这种玩笑话,也可看出五四时期“桐城谬种,选学

妖孽”等口号的影响。

蜕老在北京的朋友,遍及学术界、教育界、文学界、书画界等方方面面,时

间有先有后,交往或疏或密。以掌故学而论,过从较密的有徐一士、谢刚主、柯

燕舲、孙念希、刘盼遂、孙海波诸人。他们的聚会,有时在蜕老家,有时在中山

公园上林春茶室,有时在琉璃厂来薰阁书店,谈话的内容上下千古,海阔天空。

以书画家而论,齐白石之外,陈衡恪、于非闇、陈半丁、黄宾虹等均所熟稔。蜕

老曾撰《宾虹论画》一文,对黄氏的创作与理论作非常精到的介绍与评析。而黄

氏则曾欣然为蜕老的京宅作《后双海棠阁图》蜕老晚年生活在上海。居处虽窄,朋友依然甚多。仅在《春雨集》中参与唱

和的就有李蔬畦、周紫宜、梅元鬯、林松峰、李太闲、王澹庼、陈兼于。由于条

件的制约,那时的交往一般都在二三人左右,群体聚会的次数极少。只是在1963

年蜕老70寿辰时,大约有11位朋友,各出10元,为他举办过一次寿宴。我父亲参

加了这次聚会。到场的我只听说有新民晚报的唐大郎;其余各位的姓名就不清楚

了。

从50年代初到1968年,我父亲与蜕老过从较密,一方面是因为住处离得很近,

另方面是因为在文史掌故和诗词领域有许多共同语言。父亲青年时期任时报主笔,

写过数百篇时评(据说1924年列宁逝世时,全国只有时报发了一篇《悼列宁》,

便出诸他的手笔),此外又曾以“春翠楼诗存”的专栏发表诗作;中年转入实业

界、金融界,当过交易所经纪人和纱厂、银行的高级职员;晚年赋闲,又开始舞

文弄墨,写些诗词和文史资料一类的东西。我经常听他和蜕老聊天,发现两人的

偏好还是有所不同。父亲对北洋时期的政治、军事格外熟悉,对旅长甚至团长以

上的人名都能背诵如流,自称能写《中国陆军沿革》。有次他在上海的《文史资

料选辑》上发表《齐卢战争的前因种种》,而北京的《文史资料选辑》上则登出

了马葆珩所写《齐卢之战纪略》。马氏参加过齐卢战争,而父亲当年不过是个记

者,可是他立刻就从马文中发现了诸多不符事实的硬伤,随即写篇短文寄往该刊。

这篇《对〈齐卢之战纪略〉的订正》发表在1964年中华书局出版的《文史资料选

辑》第43辑上。下面聊引几句——

第一件马君写的“齐燮元,字抚万,河北省献县人”。我晓得齐是河北省宁

河县人,不是献县人。第二件马写的“齐燮元的军事力量,除了他直接统率的第

六师外,还有朱熙的第十九师”。据我所知,朱熙号申甫,湖南汉寿县人,他所

带军队的番号是江苏陆军第二师(江苏地方军队),不是第十九师。当时的第十

九师是禁卫军改编的(冯国璋旧部),师长是杨春普,号宜斋……

记得蜕老看了这篇《订正》后曾哈哈大笑,对父亲说:“你的记性真好!”

而蜕老的谈论往往更具文化意蕴。譬如有次谈起“宣统”年号,他说这是张之洞

起的,其涵义与“光绪”完全重复。盖“光绪”指的是“道光的统绪”,“宣统”

指的是“宣宗的统绪”,一个用年号,一个用庙号,等到要译成蒙古文时,竟产

生了困难,因为蒙古文对年号和庙号不加区分。“可见张之洞之不学。”他笑着

作了结论。

他的谈论有时也带有想象的成分。记得有一次,父亲同他列举了许多以“老

小”、“大小”并提的人名,如“老徐”(徐世昌)“小徐”(徐树铮)、“大

段”(段祺瑞)“小段”(段芝贵)之类;忽然问道:“那时并无老叶、大叶,

可是遐庵(叶恭绰)却称‘小叶’,你想是什么缘故?” 蜕老沉思片刻,莞尔

一笑,说:“身材小。诸如此类的交谈不胜枚举,可惜我那时只顾旁听,没有想到做个笔录,否则

现在整理出版,会是一本富有特色的笔记。(详见俞汝捷先生《花朝长忆蜕园师》) |